Confabulario

Eduardo Langagne

A septiembre le ha correspondido la denominación de mes patrio. Patria es una palabra conmovedora, profunda, verdadera. Matria es el terruño, tu lugar de nacimiento, el entrañable territorio de tus padres o abuelos, la matria es el lugar donde vives, donde comen tus hijos, tierra del sentimiento ―desde la antigüedad―. Para la inmensa tarea de construcción del país, luego de la Independencia, Ignacio Manuel Altamirano pensaba que la literatura ayudaría a consolidar el concepto de nación a través de la novela pero también por medio de la canción, género de mayor alcance y cercanía al sentir popular. Uno de los anhelos sociales contemporáneos sigue siendo construir un lugar de equilibrio y paz, un sitio fraternal, equitativo. José Luis Martínez califica a Altamirano como “impulsor de una auténtica empresa nacional de integración cultural”.

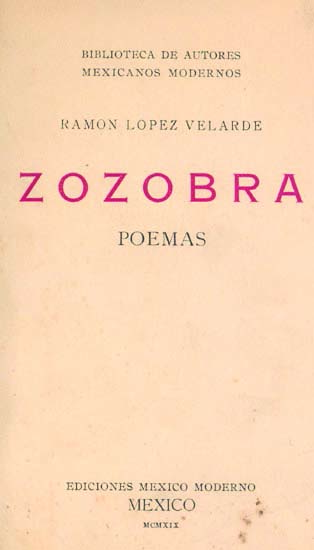

Los primeros años de Ramón López Velarde transcurren en el pueblo de Jerez, Zacatecas, en el último decenio decimonónico. Prácticamente todos los países de Iberoamérica habían conseguido su independencia y el paso consecuente era levantar una nación. Desde el comienzo se advertía la dificultad del propósito, se vislumbraba que no podría darse de manera pacífica. Entre los muchos elementos que entraron en juego, la literatura tuvo una especial y muy relevante participación.

El joven abuelo, santo laico o padre soltero de la poesía mexicana, en su reconocido texto “Obra maestra”, escribió: El soltero es el tigre que escribe ochos en el piso de la soledad. No retrocede ni avanza. Para avanzar, necesita ser padre. Y la paternidad asusta porque sus responsabilidades son eternas. Con un hijo, yo perdería la paz para siempre.

Hay algo más de maestría y habilidad en su obra, la construcción de un poema como

“La suave Patria” es un resumen de vida.

La literatura de cada período puede observarse dentro de un contexto histórico determinado, lo que nos lleva a reconocer al mismo tiempo la función extraliteraria que pudo cumplir este oficio de la escritura que asumieron las generaciones precedentes, cuando la creación artística desempeñó un papel significativo en la composición de las identidades nacionales. De ahí viene este poema. La primera publicación de “La suave Patria” se dio en el número 3 de El Maestro, Revista de Cultura Nacional, que tuvo como lugar y fecha de impresión, “México, 1° de junio de 1921”. Su tiraje era de sesenta mil ejemplares y se distribuía de manera eficaz. Ramón López Velarde ya había publicado “Novedad de la Patria” en el número 1 de la publicación, texto que puede encontrarse en la compilación póstuma titulada El minutero. Las reflexiones del poeta expresadas en esa colaboración se habrán de distinguir en el poema escrito apenas pocas semanas después. Es probable que la intención de hacer de El Maestro una revista coleccionable llevara a este tercer número a comenzar en la página 211 y concluir en la 320. “La suave Patria” ocupa solamente cuatro páginas, donde caben sus 153 endecasílabos. Inicia en la página 311 y termina en la 314. Está fechado por el autor el 24 de abril de 1921. El poeta tuvo la oportunidad de revisar personalmente las pruebas, que pasaron casi de inmediato a las prensas. López Velarde falleció el 19 de junio. Si los poemas, en general, no son el género predilecto de los lectores, es habitual que en nuestros días los poemas patrióticos obtengan un rechazo inmediato acompañado de ironías y parodias. Con todo, nuestro siglo xix continental colaboró en la edificación de las naciones con poemas a los héroes, a la bandera, a los lugares simbólicos, a las patrias.

López Velarde sintetiza en su poema de 1921 la búsqueda de la identidad de México en el íntimo decoro de su lírica personal. Las emblemáticas metáforas de su poema contienen significados que pueden ensancharse con las nuevas lecturas. Para trazar los sonidos, los colores y los aromas de su poema prefiere los endecasílabos, tal vez por la posibilidad rítmica, de la que no se excluyen las acentuaciones características de los modelos latinos. Esos cambios de acentuación permiten comparar al poema con ciertas formas musicales que por su complejidad demandan una diestra interpretación. Leer el poema en voz alta requiere desentrañar con cuidado sus estrofas, que presentan versos encabalgados y combinaciones de hiatos y sinalefas con congruencia musical y rítmica.

El propósito de estas palabras no es analizar el poema en su estructura formal, así que dejo hasta aquí los conceptos afines a la hechura del poema, pues pudieran requerir mayores explicaciones para un público no necesariamente adiestrado en leer poesía. Para el lector de López Velarde que escribe estas frases será preferible resaltar y apenas comentar algunas de las imágenes del poema. Para quienes deseen recordar su inicio con el ritmo que propone su autor, lo transcribo sin marcar con diagonales el corte del verso, como haré con los ejemplos de más adelante: Yo que sólo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo. En esta selección de términos podemos encontrar una secuencia de voces latinas que mantienen afinidad fonética con nuestro castellano. Tarsicio Herrera Zapién tradujo al latín “La suave Patria” en una emocionante y lograda imitación rítmica.

El poema de López Velarde nos lleva a caminar por el mutilado territorio o a navegar por las olas civiles, y después de haber recorrido la región por la que no obstante el tren va por la vía/ como aguinaldo de juguetería, nos permite confirmar que cada nueva lectura de Ramón López Velarde hace resaltar los méritos de una de las voces más importantes de la poesía mexicana ―y de la lengua española― del siglo xx. Repito un dato de utilidad para los lectores, inmensos poetas como T.S. Eliot, Fernando Pessoa, Ramón López Velarde, Ungaretti, nacieron en 1888.

Ramón advierte en “La suave Patria”: Navegaré por las olas civiles/con remos que no pesan, porque van/como los brazos del correo chuan/que remaba la Mancha con fusiles. Los autores franceses eran lectura habitual del poeta. La referencia del correo chuan se encuentra en la novela “El caballero Destouches”, de Barbey d’Aurevilly, vuelta a editar en 1982 por Margo Glantz y Sergio Pitol en una colección de la SEP y la editorial Siglo xxi.

“La suave Patria” es una síntesis de los poemas patrióticos que participaron de los dos siglos anteriores. En el momento de su escritura estamos dejando atrás la primera veintena del siglo xx, digamos que para entonces ya concluyó el período más sangriento de la Revolución mexicana. Aunque la época es todavía convulsa ―tal vez todas lo son― continúa la deliberación en el conjunto de la sociedad para edificar un país que —aun ahora— no ha terminado de ser del tamaño y esplendor de sus anhelos. Diré con una épica sordina: / la Patria es impecable y diamantina […] La épica matizada con el lirismo personal.

En el poema aparece otra reflexión que al mismo tiempo vaticina y resuelve, palabras donde se juntan su vocación católica y su reflexión política: El Niño Dios te escrituró un establo/ y los veneros del petróleo el diablo. En el momento de la redacción del poema falta poco, menos de dos décadas, para que Lázaro Cárdenas decrete la expropiación petrolera.

“La suave Patria” se extiende en las divisiones poéticas de la antigüedad clásica, alude a la épica, se expresa líricamente y propone una estructura cercana a la poesía dramática: un proemio, seguido de un primer acto, un intermedio y un segundo acto. El intermedio canta a Cuauhtémoc, el joven abuelo, único héroe a la altura del arte, a quien agrega otras cualidades: al idioma del blanco, tú lo imantas […] La diversidad de lenguas que se hablan en nuestro país ha sido cada vez más objeto de un respetuoso reconocimiento colectivo. El propio Altamirano reflexionaba sobre la lengua náhuatl y su presencia en el Valle de México y en las regiones cercanas, con alcance hasta Guatemala y otros países de Centroamérica, donde las voces nahuas continúan siendo utilizadas en la comunicación cotidiana. Es sorprendente constatar que ríos, montañas, numerosos lugares, pueblos y ciudades conservan el nombre con el que desde los tiempos anteriores al poeta Netzahualcóyotl se les denominaba. Numerosos barrios de la Ciudad de México conservan también sus nombres originales en náhuatl seguido del santo asimilado. Un fenómeno simultáneo de “resistencia y rendición.”

Comparando la biografía del poema (sí, la biografía del poema) con autores cronológicamente cercanos; cotejando las cercanías expresivas que pueden hallarse en un autor tan íntimamente provinciano como Francisco González León y otro dilatadamente universal como José Juan Tablada, se pueden localizar también sincronías con nuestro poeta; contrastes y paradojas del provincianismo de la gran urbe y la vocación cosmopolita del aldeano. Suave Patria: te amo no cual mito/, sino por tu verdad de pan bendito/ como a niña que asoma tras la reja/ con la blusa corrida hasta la oreja/ y la falda bajada hasta el huesito.

En el poema “El sueño de la inocencia”, recogido póstumamente en el Son del corazón, el poeta refiere un sueño vinculado a la ceremonia de comunión del catolicismo y dice: […] Tanto lloré, que al fin mi llanto rodó afuera/e hizo crecer las calles como en un temporal; / y los niños echaban sus barcos papeleros, / y mis paisanas, con la falda hasta el huesito, / según se dice en la moda de la provincia, / cruzaban por mi llanto con vuelos insensibles […] Esa falda hasta el huesito persistirá en “La suave Patria” para mostrar el recato de la provincia en el sentir de López Velarde.

En otros poemas del jerezano pueden destacarse tres puntos cardinales de esa geografía poética: el terruño [Mejor será no regresar al pueblo, /al edén subvertido que se calla/en la mutilación de la metralla.], la provincia [Si yo jamás hubiera salido de mi villa,/ con una santa esposa tendría el refrigerio/ de conocer el mundo por un solo hemisferio], y tierra adentro [Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre/ ojos inusitados de sulfato de cobre], así podríamos circular en el edén subvertido sobre la carreta alegórica de paja.

López Velarde es un poeta modernista. La búsqueda del concepto de nación en la creación literaria de nuestros pueblos independientes consiguió una propuesta creativa en el mismo idioma heredado de la dominación, enriquecido por las voces indígenas originales y hecho propio como lengua materna rica y expresiva. A los intelectuales de nuestra América les corresponde reflexionar sobre su circunstancia continental. Así, con un notable fervor interrogan la tradición poética. El modernismo fue una forma eficiente y puntual de articular sus recursos literarios y revalorizar el idioma. La lengua como patria es un concepto que podríamos reconocer como propio.

Suave Patria, vendedora de chía: quiero raptarte en la cuaresma opaca, / sobre un garañón, y con matraca, / y entre los tiros de la policía. En los altares de la época de cuaresma la chía era indispensable y se vendía en los mercados. En un conocido diálogo entre Borges y Octavio Paz, el inmenso argentino recuerda el poema y pregunta qué es la chía. Nuestro Nobel responde “una semilla” y Borges pregunta de nuevo: “¿y a qué sabe?” Paz dice: “a tierra.” Los sabores de la patria aparecen en el poema; los colores también: el relámpago verde de los loros. Por mi parte, los versos de Ramón me llegan a la memoria siempre que respiro el santo olor de la panadería.

Ramón López Velarde se hace poeta en sus años juveniles, y en esa hiperbólica ruta ―del categórico terruño hasta la suave Patria― recorre la tradición para alcanzar la modernidad. Su tránsito poético tomó la huella de las polvorientas rutas y caminos que conducen el centro norte del país a la capital de la república, en un andar que propone la lectura de su poliedro creativo atendiendo los itinerarios trazados por el para siempre joven Ramón en su acotado trayecto por la topografía nacional, hasta su destino final en la Ciudad de México, a la que llegó en 1914 y que lo vio morir en 1921. “La suave Patria” es uno de sus últimos poemas. Es el último que el poeta dejó en su versión final; en el bolsillo de su traje se encontraron todavía algunos poemas en proceso de trabajo. Pero “La suave Patria” merece siempre una lectura.